2015年7月颁发的《海绵城市建设绩效评价与考核办法(试行)》(以下简称《考核办法》)针对“年径流总量控制率”指标,明确提出以下实施方法:“根据实际情况,在地块雨水排放口、关键管网节点安装观测计量装置及雨量监测装置,连续(不少于一年、监测频率不低于15分钟/次)进行监测;结合气象部门提供的降雨数据、相关设计图纸、现场勘测情况、设施规模及衔接关系等等进行分析,必要时通过模型模拟分析计算。”

因此,监测与模拟仿真技术贯穿于海绵城市整个建设过程中,具有*的重要性。要建设海绵城市,就必须首先对城市水环境进行整体的监测感知,并结合模拟仿真技术对症下药。在这个领域,深圳宏电已然探索一套基于“产学研”的海绵城市感知系统(SCSS)。

监测与模拟技术的重要性

各类海绵体基础设施和城市水文监测数据是城市基础数据的重要组成部分,这些数据需要保证观测密度,需要长期积累及数据挖掘利用才能体现出数据的价值,在此过程中,水文模拟仿真技术的应用*。海绵城市建设过程应建管并举,在建设规划、运行管理、绩效评估阶段均应加强对监测数据和模拟分析技术的重视。

1、对海绵城市建设规划的支撑作用

《海绵城市专项规划编制暂行规定》(以下简称《规定》)要求在编制海绵城市专项规划时,应收集相关规划资料,以及气象、水文、地质、土壤等基础资料和必要的勘察测量资料。

《规定》还提出应综合评价海绵城市建设条件:分析城市区位、自然地理、经济社会现状和降雨、土壤、地下水、下垫面、排水系统、城市开发前的水文状况等基本特征,识别城市水资源、水环境、水生态、水安全等方面存在的问题。

这些需求都需要大量的监测数据支撑,基于完善的城市水文监测数据进行水文模拟仿真、产汇流分析、径流分析和管网运行模拟,初步校验各类海绵设施设计裕量的合理性。

2、对海绵城市运行管理的指导作用

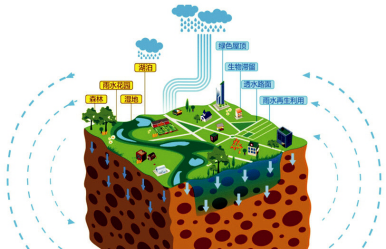

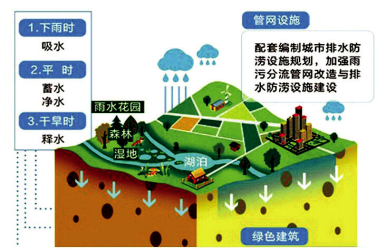

海绵城市建设的目的是要减少地表径流、减少水土流失、减少面源污染、减少雨洪资源损失、减少洪水和旱灾危害,以及增加雨水就地下渗、补充地下水。

在运行管理过程中,需要借助在线监测数据和模拟仿真技术,检验各个项目是否达到了海绵城市规划目标要求,监测海绵体的长期运行效果,及时发现运行风险及问题,及时进行有效的处理处置,支持现场运行情况的应急预警,提高海绵体的运行保障率;同时需要对海绵城市规划建设的全过程信息进行有效记录,支持海绵城市建设全生命周期管理,为海绵体的建设、运行、考核提供依据,保障海绵体的持续运营。

海绵城市监测数据作为城市资产和财富,因其资源化和公益化的属性,必将为城市未来的整体规划建设提供持续性支撑,为新建城区的低影响开发提供参考模板。

3、对海绵城市绩效考核的证据作用

《考核办法》中对年径流总量控制率、地下水位、水环境质量、城市面源污染控制、污水再生利用、雨水资源利用率、城市暴雨内涝灾害防治等指标的定量约束性考核,需要大量的相关监测数据和模拟仿真结果及可视化展示的支撑。

基于水文监测数据和其它城市基础数据,利用GIS技术和三维建模技术,可在海绵城市管控平台上直观地展示海绵城市建设成果,包括径流削减、内涝缓解和水质提升等效果。只有保证监测数据的全面性和科学性、模拟仿真结果的性和可读性,才能更地将海绵城市建设效果展示出来并增强其可信度,才可能在后续海绵城市建设项目中更上一层楼。

综上所述,配套信息化工程应贯穿于海绵城市整个建设过程中,应新建一批为海绵城市规划设计、运行管理和绩效考核服务的城市水文监测站点,充分利用相关模拟仿真技术,实现监测数据价值的zui大化。

监测与模拟技术是海绵城市和智慧城市的桥梁

海绵城市是城市智慧化的必经阶段,zui终通过智慧城市把各种分布式的绿色设施和分布式的海绵设施协同起来,让城市拥有智慧的排水、智慧的雨水收集、智慧的管道检测、智慧的水循环利用,而智慧首先体现在对监测数据和模拟仿真技术的充分应用上。

基于全面的监测数据构建海绵城市管控一体化云平台,将市政、水务、国土、建设等城市相关大数据集中于一个大平台内,有效实现监测数据和专业模拟分析结果的跨部门共享,逐步实现城市基础数据一体化。

监测与模拟技术是构建环境立体监测系统的关键环节

2016年5月28日*印发《土壤污染防治行动计划》(也称“土十条”),提出加强对土壤环境的保护。至此,气十条、水十条和土十条已全部出台。只有推进土壤与水污染、大气污染协同防控,才能从整体上改善城市整体环境质量,达到人与自然和谐的状态。

水圈是串联大气圈、土壤圈、生物圈和岩石圈的关键环节,城市水环境的改善对于城市环境的经济效益和社会效益不可估量,因此城市水文监测数据及模拟仿真系统是环境立体监测系统中的关键环节。

环境立体监测系统通过研究城市水环境(水总量、水质、水体自净能力)、大气(粉尘含量、流动速度、二氧化碳含量)、土壤(自净能力、污染程度、含水层深度)随城市基础建设、城市排放总量、城市人口数量等要素的变化规律及相互影响关系,为构建智慧城市提供基础数据支撑。

深圳宏电:基于监测与模拟技术构建海绵城市感知系统

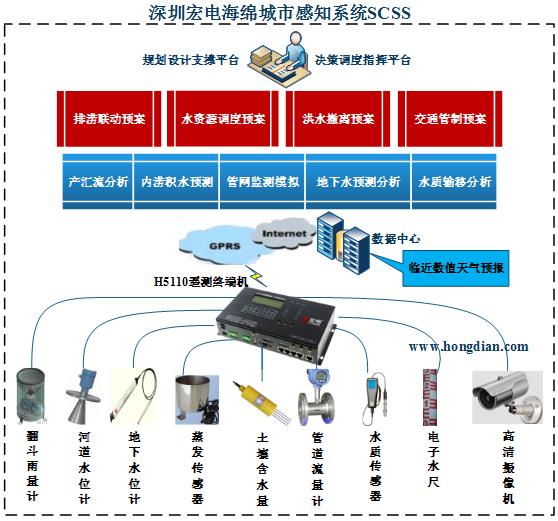

鉴于监测数据和模拟仿真技术对于城市规划、建设、运行的重要性,深圳宏电基于新型的测量传感设备,依托城市水文模拟仿真软件,通过物联网、云计算和大数据平台,构建了整套的海绵城市感知系统(Sponge City Sensing System,缩写为SCSS),完成对城市水循环过程的立体监控,解决“有多少水、水在哪里、水往哪里去”的问题。

SCSS遵循系统工程理念,为海绵城市建设提供数据来源及数据增值服务,实现“看得见、看得清、看得全”的建设目标(如下图所示)。

▲图:海绵城市感知系统示意图

目前大部分城市水文测点的密度尚无法满足为海绵城市建设规划提供有力支撑的目的,因此为配合网格化的水文模拟仿真需求,应保证足够的监测站点密度。因为城市尺度的水文数据受地形地貌、建筑、道路、管网分布的影响远大于大江大河等流域尺度,因此为保证数据的差异性和同质性,应注重监测网络的布局优化和站点分布密度。

一言以概之,无论是内涝防治、黑臭水体治理,还是海绵城市规划设计及建设、评估,乃至未来智慧城市的建设,都需要有全面、致密、大量的城市水文监测数据和*模拟仿真技术作基础支撑,唯有如此,决策才有据可依,规划设计才会合理,建设过程才可追溯,实施效果才会长久。